Ce mois-ci, j’aurais pu écrire plusieurs django-app du mois. Si j’avais eu le temps. Mais bon, le jour où j’aurais le temps, ça se saura. Du coup, alors que l’horloge tourne et qu’il ne me reste plus qu’un jour et demi pour écrire ma django app du mois et mon polargeek, j’ai décidé d’écrire ma django-app du mois pour parler de django-qsstats, une petite application comme je les aime.

C’est à dire, qui ne fait qu’une chose, une toute petite chose, mais qui la fait bien. Et qui du coup est facilement intégrable, sans remord.

1- Où on le trouve, comment on l’installe, tout ça quoi (et la doc) ?

On la trouve sur sa page github. Il me semble bien que le seul moyen d’installation soit à travers github. Mais bon, cloner un repository git hub, ce n’est pas le plus compliqué.

La doc, elle, se limite au fichier Readme et à la lecture des tests. Mais bon, honnêtement, cela suffit.

Par contre attention, en plus de nécessiter django 1.1 à minimal, cette petite app a besoin de python-dateutil (une petite librairie qui ajoute pas mal d’extension plutôt puissante à datetime, si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement d’aller jeter un oeil (mais pas les deux, après vous ne pourrez plus lire la doc … ) )

2- Mais au fait, à quoi ça sert ?

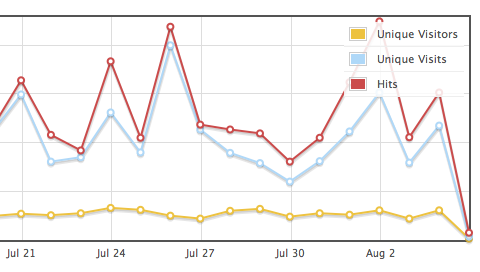

A presque rien, mais c’est bien utile.:) Lorsqu’on veut faire un minimum de stats, de comparaison ou autre, on se retrouve assez vite à vouloir trouver combien il y a eu de nouveaux articles la semaine dernière, combien d’histoires ont été écrites par des rôlistes durant le mois dernier, ou d’utilisateur enregistré les 6 derniers mois…

Faire cela est très simple, un petit queryset puis des petits filters. C’est très simple, mais bon, c’est rapidement chiant, et puis c’est pas très DRY.

Donc on se retrouve assez vite à faire des petits fonctions pour avoir les dates du mois en cours, ou d’un mois précis..

Où alors on se dit que quelqu’un à surement du le faire à notre place, on cherche un peu et on tombe sur django-qsstats.

3- Comment ça marche ?

C’est vraiment tout simple. Il suffit de mettre l’app dans son python-path. Ensuite un peu l’utiliser. Rien à faire de plus. Même pas de syncb vu que c’est une app sans model. (il y a un fichier models mais il n’est là que pour les tests).

Ensuite, ben un exemple sera plus parlant (je reprend l’exemple du site officiel) :

import qsstats

qs = User.objects.all()

qss = qsstats.QuerySetStats(qs, 'date_joined')

print '%s new accounts today.' % qss.this_day()

print '%s new accounts this month.' % qss.this_month()

print '%s new accounts this year.' % qss.this_year()

print '%s new accounts until now.' % qss.until_now()

Vous le voyez, c’est assez facile. On construit son queryset et ensuite on le passe à qsstats en lui indiquant le champ date qui devra servir au filtrage.

Déjà là, ça serait pas mal. Mais il y a mieux. Il existe la fonction time_series qui permet de récupérer une liste de valeur. Par exemple :

import datetime, qsstats

qs = User.objects.all()

qss = qsstats.QuerySetStats(qs, 'date_joined')

today = datetime.date.today()

seven_days_ago = today - datetime.timedelta(days=7)

time_series = qss.time_series(seven_days_ago, today)

print 'New users in the last 7 days: %s' % [t[1] for t in time_series]

qui donnera :

New users in the last 7 days: [3, 10, 7, 4, 12, 9, 11]

Si cela itère par jour, ce n’est pas magique, c’est parce jour (enfin day) est l’argument step par défaut. Mais on peu bien entendu changer la taille du pas.

Enfin, par défaut, toutes les fonctions utilise Count pour calculer les résultat. (et quand je dis Count, c’est effectivement la class Count des Aggregat de django) Mais on peut changer ce comportement en donnant une valeur au paramètre agregate_class du QuerySetStats.

4-Conclusion

Comme je le disais en introduction, j’aime beaucoup les petites apps qui font des petits trucs, mais qui le font bien. C’est bien souvent plus utile que les grosses apps qui font tout et le café et qui sont bien plus difficile à intégrer (ceci n’est pas une critique de pinax hein, ne me faite pas dire ce que je n’ai pas dit).

Donc j’aime forcément, beaucoup qsstats.

Une petite information un fork de qsstats a été créé, sur bitbucket (et que vous trouverez sur pypi). Il s’appelle django-qsstats-magic. Il rajoute la gestion des heures et des minutes, une optimisation qui fonctionne avec mysql et modifie des trucs en interne. Mais effectivement, je n’ai pas poussé plus loin mes investigations.