Il y a quelques temps je demandais des conseils sur twitter à prpos de quels services utiliser pour du backup / partage de données ‘dans le cloud’.

J’utilisais alors en effet dropbox de façon épisodique sans vraiment savoir si c’était le mieux. Au final après quelque tests d’Ubuntu One, j’ai finalement décidé de faire confiance à dropbox (et en plus comme ça je peux échanger de manière facile des fichiers avec des gens sous windows.

L’un de mes critères de choix était que le système en question supporte les espaces chiffrés. Ce n’est pas tant que j’ai envie de mettre des données sensibles sur ma partition dropbox, mais bon, il est important que mes billets de blogs déjà publiés ou que mes nouvelles en cours d’écriture ne soient pas lisible par d’autre que moi…:)

Donc je voulais pouvoir chiffrer une partie de la partition expédiée dans le cloud. Avec par exemple TrueCrypt. @brunobord m’avait indiqué qu’il semblait que cela pouvait fonctionner. Et effectivement, après quelque test, j’ai pu valider que cela fonctionnait (sur Ubuntu One aussi d’ailleurs).

Suite à une demande sur twitter (encore), voici comment j’ai procédé.

1- L’installation

J’en profite pour préciser, avant de commencer les choses sérieuses, que nautilus-dropbox est un logiciel libre publié sous licence GPL et que TrueCrypt est lui aussi un logiciel libre, licencié sous la True Crypt licence Version 3.0

1.1- Dropbox

Vous pouvez aller le chercher sur le site web ww.dropbox.com (et vous pouvez aussi me demander que je vous parraine, ça me ferra 250 méga en plus dans le cloud:) )

Vous pouvez aussi directement l’ajouter dans vos repos de distribution, il y a un repo Ubuntu :

- sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade nautilus-dropbox

- sudo apt-key adv –keyserver pgp.mit.edu –recv-keys 5044912E

ou un repo Fedora :

- Create a file in /etc/yum.repos.d called dropbox.repo with this text:

[Dropbox]

name=Dropbox Repository

baseurl=http://linux.dropbox.com/fedora/$releasever/

gpgkey=http://linux.dropbox.com/fedora/rpm-public-key.asc

- Run sudo yum install nautilus-dropbox. It may ask you to confirm a gpg key. Approve and you’ll be good to go.

Si vous utilisez une autre distribution, vous pouvez toujours récupérer les sources et op une petite compilation plus tard vous avez votre nautilus-dropbox.

1.2- TrueCrypt

Une fois dropbox installé, il faut installer TrueCrypt. Rien de plus facile, vous le récupérez sur son site et vous suivez la procédure d’installation.

Arrivé à ce niveau là, vous avez installé tout ce qu’il vous faut. On peut donc commencer à mettre en place les choses.

2- Créer l’espace chiffré.

Bon installer et configurer dropbox s’avère assez enfantin. Je ne vais donc pas m’attarder et je vais passer directement à la création de l’espace chiffré.

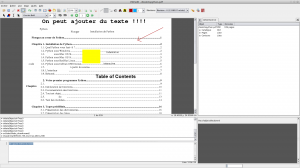

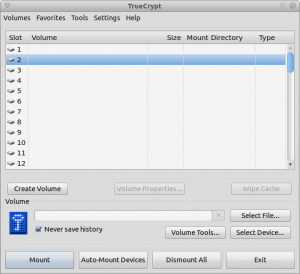

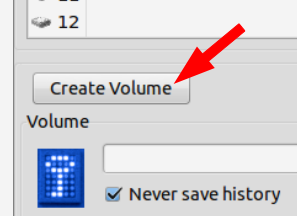

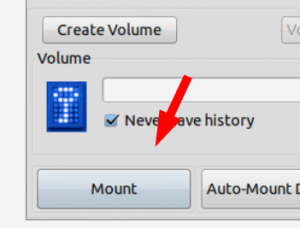

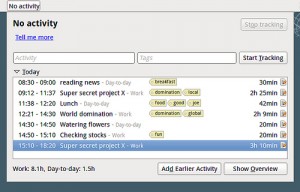

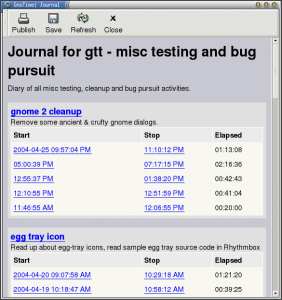

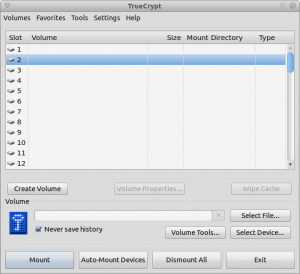

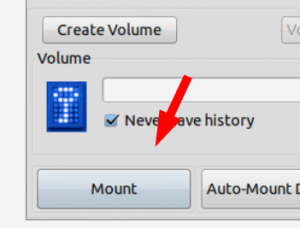

Lorsque vous lancez truecrypt, vous tombez sur cette fenêtre.

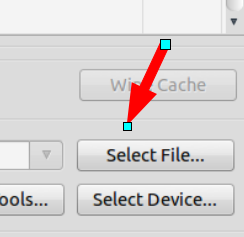

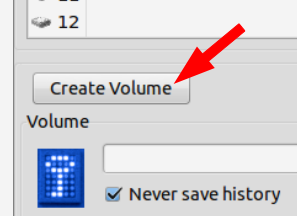

Il faut, bien entendu cliquer sur create volume qui se trouve en bas à droite (suivez la flèche rouge).

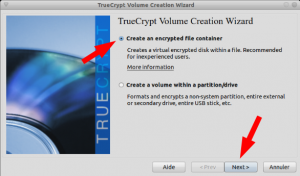

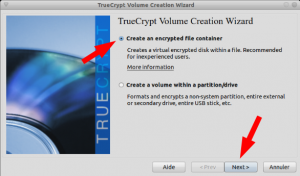

Une fenêtre s’ouvre alors pour vous demander si vous voulez utiliser un fichier qui servira de container à vos fichiers à protéger (il sera monté comme une partition) ou si vous voulez directement chiffrer tout une partition.

Pour notre utilisation vous devez choisir le premier choix soit Create an encrypted file container (logiquement c’est celui choisi par défaut) Et vous n’avez qu’à cliquer sur suivant.

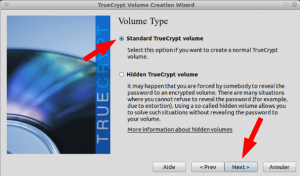

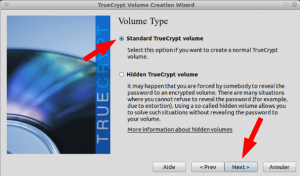

Ensuite il vous demande si vous voulez un volume standard ou caché. Par défaut il est sur standard, je vous conseille de laisser ainsi et de cliquer sur suivant.

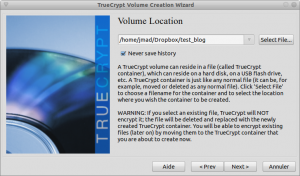

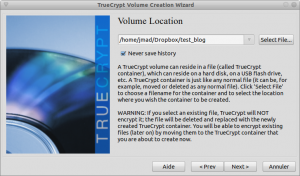

Ensuite arrive la fenêtre qui vous demande de choisir l’endroit ou votre fichier sera créé. N’oubliez pas de choisir un répertoire de votre dropbox et de donner un nom intelligent à votre fichier (ici test_blog). Ensuite cliquez Suivant.

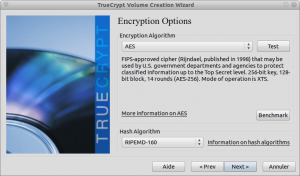

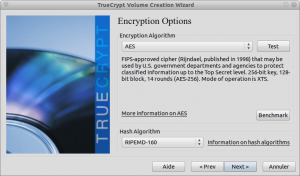

Arrive le choix des algos. Lisez les descriptions et choisissez votre préféré. Puis suivant.

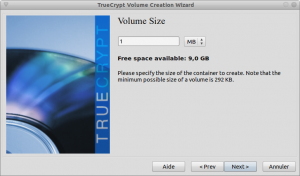

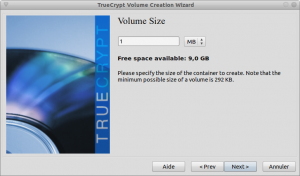

On vous demandera ensuite d’indiquer la taille de votre fichier container. Qui correspond à la taille maximale que vous pourrez donc stocker en chiffré. Ne choisissez pas plus grand que 2 giga, votre dropbox est limitée à 2 giga (et le fichier sera tout de suite créé avec sa taille maximale, alors ne choisissez vraiment pas une taille supérieure à 2 giga).

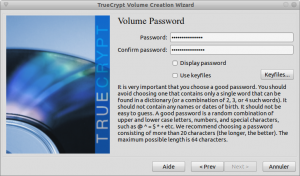

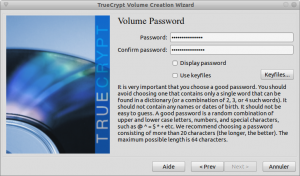

Il ne nous reste presque plus grand chose à faire pour créer notre fichier chiffré. A si, tout de même, à taper le mot de passe magique qui nous permettra de récupérer nos données. C’est l’objet de la fenêtre suivante.

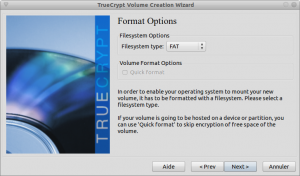

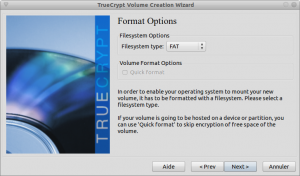

Ensuite, on choisit le format de partition, FAT,Ext2, Ext3 ou Ext4.

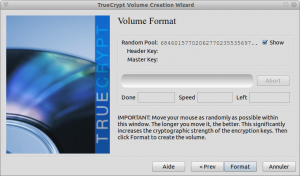

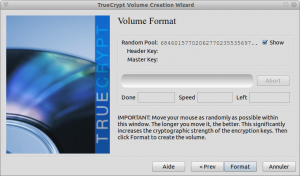

On arrive à la dernière fenêtre, il faut bouger sa souris pour générer un random pool (et la bouger un max, bien entendu). Ensuite vous cliquez sur Format et là vous attendez, plus ou moins suivant la taille que vous avez choisi pour votre fichier.

Vous allez avoir une belle fenêtre d’information qui va vous dire que tout est ok puis une fenêtre qui vous propose de créer un nouveau volume ou de sortir. Choisissez Exit.

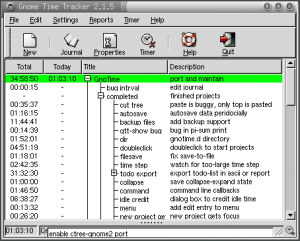

Et là, tout penaud, vous vous retrouvez sur la première fenêtre !! Tout ça pour ça ??

Mais non, ne vous inquiétez pas, il suffit maintenant de monter votre volume chiffré.

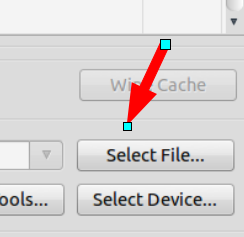

Cliquez sur Select File en bas à droite et allez chercher votre fichier chiffré. Une fois celui-ci sélectionnez cliquez sur Mount tout en bas.

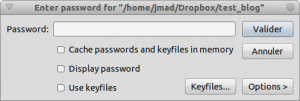

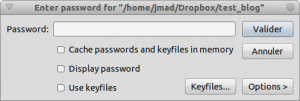

Une belle petite pop-up va apparaître pour vous demandez de saisir votre mot de passe. Faites le.

Et là, miracle, votre fichier est monté comme une vraie partition. D’ailleurs dans nautilus vous le verrez comme une partition.

Vous pouvez maintenant y accéder comme si c’était une clé USB par le répertoire de montage (souvent /media/truecryptNUMEROVOLUMETRUECRYPT) ou par la liste des partitions de nautilus.

Comme quoi, ce n’était pas si compliqué que ça, au final.

Allez, amusez vous bien.

AJOUT ULTRA IMPORTANT.

Comme expliqué sur ce billet fait par monsieur Rangzen , vu comment fonctionne truecrypt et dropbox, vous pouvez de jamais avoir votre fichier container synchronisé. Ce qui est tout de même ballot, il faut l’avouer. Le billet de Rangzen explique comment passer outre en modifiant par un script maison, le timestamp du container, si il a été modifié.

Conclusion Bis

Avec ce problème de timestamp, je me demande vraiment si, dans les cas où c’est possible, il ne vaut pas mieux créer des dossiers EncFS (avec cryptkeeper par exemple) qui comme ils créent un fichier par fichier chiffré contenu dans le dossier, n’ont pas ce problème de timestamp